Si le Premier Ministre semble réaffirmer l’utilité du paritarisme, force est de constater que les nouvelles contraintes imposées aux organisations syndicales dans la négociation sur l’assurance chômage ont sérieusement obéré leurs marges de manœuvres.

En cause, notamment, « les nouvelles modalités de cadrage » qui résultent de la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018.

Désormais, le document de cadrage fixe :

Pour être agréé, l’accord éventuellement conclu doit, notamment, être compatible avec la trajectoire financière et éventuellement les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage définis dans le document de cadrage.

Telles sont les nouvelles dispositions de l’article L. 5422-22.

Il est intéressant de souligner différents éléments :

Edouard PHILIPPE a, toutefois, rappelé le 26 février 2019 : « Les négociations n’ont pas abouti cette fois-ci. Ça ne remet pas nécessairement en cause le principe ou leur utilité ».

Et pourtant, quand le cadrage devient contrainte… l’échec était plus que probable et l’on peut, à cet égard, s’interroger sur l’hypothèse suivante : dans quelle mesure les organisations syndicales, salariés comme employeurs, n’avaient-elles pas intérêt à voir échouer ces négociations ?

Toujours est-il que le gouvernement a déclaré reprendre à son compte les contraintes fixées par le document de cadrage autour des quatre thèmes suivants :

Le gouvernement va consulter les organisations syndicales avant de produire un texte pour cet été…

Evelyn BLEDNIAK, Avocat Associée

La Plume change de périodicité

Elle sera dornévant diffusée tous les deux mois ; nous avons fait le choix de privilégier l’envoi d’actualités sociales chaque semaine sur notre site et sur notre application : https://www.atlantes.fr/-APPLICATION-MOBILE-AtlantesL-actualite-du-droit-du-travail-et-de-ses-evolutions-

Parmi les nombreuses régressions des ordonnances Macron en matière de représentation du personnel, l’une d’entre elles alerte particulièrement les syndicats : la présence des suppléants aux réunions du CSE (comité social et économique) n’est plus de droit.

Nous avons sélectionné quelques idées issues d’accords de mise en place du CSE pour vous aider à négocier leur participation aux réunions.

L’absence des suppléants aux réunions du CSE, au-delà des difficultés concrètes posées par l’organisation du remplacement (possibilité d’être libéré de son poste de travail et d’organiser son déplacement pour siéger) soulève deux problèmes majeurs :

Dans un contexte où le passage en CSE entraîne la réduction drastique du nombre d’élus couplée à la multiplication des sujets à traiter, ces deux questions n’ont rien d’anodin. La majorité des accords conclus jusqu’ici n’y répond pas, s’en tenant au minimum légal.

Même le comité d’évaluation des ordonnances Macron s’en émeut, soulignant que « tous les interlocuteurs soulignent que le lourd mandat de CSE nécessitera un apprentissage important, ce qui peut justifier une présence en séance des suppléants avec les titulaires »* et préconise d’accroître les marges de manœuvre en la matière.

Seule la négociation, dans le cadre de l’accord de mise en place du CSE et/ou dans le règlement intérieur du CSE, pourra permettre la présence des suppléants en réunion plénière du CSE.

À défaut de maintenir la présence permanente de tous les suppléants aux réunions du CSE (ce qui a néanmoins été réussi dans quelques accords), des solutions intermédiaires peuvent être négociées pour prévoir une présence partielle de ces derniers. Voici un florilège de clauses issues d’accords de mise en place du CSE.

Certains accords permettent la participation aux réunions plénières du CSE pour une fraction seulement des suppléants.

« Il est convenu qu’un tiers du nombre total des suppléants est autorisé à participer aux réunions du CSE. Cette proportion de suppléants autorisés à participer à la réunion ne tient pas compte des potentiels remplacements de titulaires absents. »

Ils précisent parfois les modalités de choix des suppléants amenés à siéger :

• Selon leur collège électoral

« A titre dérogatoire, pour le CSE, compte tenu de la dispersion géographique et de l’éloignement de ses membres, il est admis qu’un certain nombre de suppléants soit systématiquement convoqué à chaque réunion du CSE, que des titulaires soient absents ou non, selon les règles suivantes :

- Pour le collège employés, 1 élu suppléant par liste syndicale, par tranche de 5 suppléants élus sur cette même liste.

- Pour le collège agents de maîtrise, 1 élu suppléant de la liste majoritaire. »

• Selon leur établissement

« Les partenaires estiment, en l’absence de mise en place de représentants de proximité, que chaque unité de travail doit pouvoir être représentée lors des réunions des CSE. En conséquence, par dérogation, il est convenu que les suppléants pourront participer aux réunions pour représenter leur unité de travail, à condition qu’il n’y ait pas d’élu titulaire présent de leur unité de travail. »

• Choisis par les organisations syndicales représentatives

« Peut assister aux réunions du CSE un membre suppléant de la délégation du personnel par organisation syndicale représentative. Il est convenu que ce membre peut être différent d’une réunion à l’autre, au libre choix de chaque organisation syndicale, il participe aux débats sans droit de vote. »

• Choisis par le CSE

« Parmi les élus, participeront aux réunions avec l’employeur, les membres titulaires et 3 membres élus suppléants sans qu’ils aient besoin de remplacer un titulaire ; les élus s’organiseront entre eux et préalablement à la réunion pour déterminer quels seront les membres suppléants participants à la prochaine réunion ; ils veilleront à en informer la DRH et le N+1 du salarié concerné. »

Une autre solution mise en œuvre est de rendre possible la participation de l’ensemble des suppléants mais seulement lors de certaines réunions plénières du CSE. Plusieurs accords limitent cette participation à la première réunion du CSE, d’autres réservent cette possibilité à une invitation expresse ou spécifient les occasions lors desquelles les suppléants seront conviés aux réunions :

A l’occasion des informations et consultations récurrentes

« Les élus suppléants seront invités à participer aux trois consultations récurrentes : orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière, politique sociale. »

A l’occasion des réunions du CSE dédiées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail

« Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du Comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du Comité dès lors qu’elles portent sur tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (soit au moins 4 réunions par an). »

Certains accords stipulent que les suppléants pourront participer aux réunions du CSE au titre des travaux préparatoires qu’ils effectuent, notamment dans le cadre d’une commission du CSE.

« De façon plus favorable que la loi, il est prévu que, sur demande expresse du secrétaire du CSE, les membres suppléants du CSE appartenant aux commissions du CSE seront convoqués aux réunions du CSE qui donneront lieu à une consultation sur un sujet relevant du domaine de compétences de leur commission. »

Des accords envisagent la participation des suppléants aux réunions du CSE comme une étape d’observation et d’apprentissage pour devenir titulaires lors d’une prochaine mandature.

« Le suppléant ne participera aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire qu’il remplacera. Cependant, durant les 6 derniers mois du mandat, les suppléants seront autorisés à participer aux réunions du CSE. »

« Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du CSE, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive pourra assister le titulaire dans les 3 derniers mois d’exercice de son mandat aux réunions du CSE. Pendant ce délai, le suppléant amené à le remplacer bénéficie du même crédit d’heure que le membre titulaire qu’il remplacera. »

Des heures de délégation

Afin que les suppléants puissent participer utilement aux travaux du CSE, il est important de négocier un crédit d’heures de délégation soit pour chaque suppléant, soit sous la forme d’une enveloppe globale annuelle à se répartir. Autre possibilité : négocier que le temps passé aux réunions préparatoires soit considéré comme du temps de travail effectif.

À défaut d’accord, les élus titulaires peuvent mutualiser leurs heures de délégation avec les suppléants (art. L. 2315-9 du Code du travail).

Des droits à formation

Pour mener à bien leur mandat, les suppléants ont besoin de se former. Seule la formation en santé, sécurité et conditions de travail est de droit pour tous les membres de la délégation du personnel du CSE, donc y compris les élus suppléants (art. L. 2315-18 du Code du travail).

La formation économique est obligatoire pour les membres titulaires du CSE (art. L. 2315-63 du Code du travail), mais il est nécessaire de négocier qu’elle puisse également bénéficier aux élus suppléants en prévoyant le maintien de leur rémunération par l’employeur.

Claire BLONDET, Juriste - Atlantes Paris/ Île de France

* Note d’étape sur les travaux du comité d’évaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail, France Stratégie, décembre 2018, p. 39.

Le nouveau dispositif légal permettant la division de l’entreprise en établissements distincts pour la mise en place du CSE a été livré avec son lot d’interrogations. A la tête de celles-ci, la définition même de l’établissement distinct.

Avant la mise en place du CSE, pour la mise en place d’établissements distincts au niveau du CE et faute d’accord, la Direccte était déjà amenée à définir le découpage sous le contrôle contentieux du tribunal d’instance (TI).

La jurisprudence applicable aux comités d’établissements avait posé des critères pour définir les établissements distincts (CE, 26 juillet 1996, n°142.444) :

• Une autonomie tant en matière de gestion du personnel que de gestion du service

• Une implantation géographique distincte

• Un caractère de stabilité

La pondération des critères n’était pas sans importance puisque le critère d’autonomie de gestion était déjà considéré prédominant sur les autres. Dans le cadre du CSE, il a semblé avoir été érigé en critère unique. En effet, dans l’actuel dispositif, et à défaut d’accord avec les DS ou le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

En cas de litige la Direccte sera toujours amenée à trancher sous le contrôle du tribunal d’instance.

La notion d’établissement distinct au sens du CSE a donc été précisée par la chambre sociale dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (n°18-23655).

Au sein de la SNCF, avaient été mis en place 31 comités d’établissement, 600 CHSCT et 1 800 délégations du personnel. Faute d’accord, la Direccte avait suivi la direction ici et retenu la mise en place de 33 CSE.

Pour la chambre sociale, constitue un établissement distinct « l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ». La Cour de cassation renoue ici avec la jurisprudence administrative rendue dans le cadre du CSE et centrée sur les pouvoirs réellement consentis au chef d’établissement : « une concentration des pouvoir (…) tant en matière de conduite de l’activité que pour les actes de gestion ».

Si l’on a bien compris que la jurisprudence a entendu aller au-delà de la seule gestion du personnel pour définir l’établissement distinct, notre interrogation demeure en revanche intacte s’agissant des critères d’implantation géographique distincte et de stabilité dont on ne sait pas s’ils continueront à être pris en compte par les Direccte et les tribunaux.

Il ne fait nul doute que d’autres précisions devront être apportées par la jurisprudence.

Vous retrouverez dans notre numéro de mai, un dossier spécial relatif aux établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

Maxence DEFRANCE, Juriste - Atlantes Paris/ Île de France

L’employeur peut décider de mettre à disposition d’un ou plusieurs salariés de l’entreprise un véhicule de fonction. Cette mise à disposition est formalisée le plus souvent dans le contrat de travail.

La distinction est importante car seuls les trajets effectués à titre privé sont considérés comme des avantages en nature.

NB : un avantage en nature est un élément de la rémunération du salarié qui est inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et soumis à l’impôt sur le revenu.

Lorsque le salarié peut faire usage, dans le cadre de sa vie privée de son véhicule de fonction, il doit pouvoir le conserver pendant toute la durée de son arrêt de travail, sauf stipulation contraire (Cass. Soc., 2 avril 2014, n° 13-10569).

Néanmoins, une clause du contrat de travail peut prévoir l’obligation pour le salarié de restituer le véhicule de fonction, notamment pour permettre à son remplaçant de l’utiliser.

Il peut contester cette infraction en justifiant que la contravention a été dressée dans des circonstances, des lieux et à des heures où le salarié n’avait pas l’autorisation d’utiliser le véhicule.

Attention : L’employeur ne peut pas faire de retenue sur salaire pour « se rembourser » de la contravention versée, cette pratique étant illégale (Cass. Soc., 11 janvier 2006, n°03-43587). Néanmoins, une sanction disciplinaire reste envisageable.

Depuis fin 2016, les employeurs doivent donner les coordonnées du salarié ayant commis une infraction routière avec un véhicule de société à l’administration. Il s’agit notamment d’infractions concernant le non port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone portable ou le dépassement des vitesses maximales autorisées. Ces infractions devront être constatées par un appareil de contrôle informatique. A défaut de dénonciation, l’employeur s’expose à une contravention de 4ème classe (entre 750 € et 3 750 €).

Plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens en 2018 et permettent donc une poursuite d’un employeur qui aurait refusé de donner le nom du salarié. Un juste équilibre doit sans doute être recherché entre le respect légitime du code de la route et les cadences qui peuvent être imposées dans certains métiers du transport ou de livraison notamment (quid du stationnement dans des zones interdites ou de l’excès de vitesse ?).

Dès lors que l’attribution de ce véhicule est prévue dans le contrat de travail du salarié ou dans toute autre convention (accord d’entreprise, convention collective…), l’employeur ne peut décider seul de la modification ou de la suppression de cet avantage.

Retrouvez la réponse sur notre site, dans la rubrique Actualités : https://www.atlantes.fr/Peut-on-faire-du-covoiturage-sur-Blablacar-avec-un-vehicule-de-fonction?var_mode=calcul

Emilie BOHL, Juriste- Atlantes Metz/ Est

Comme pour les CE et CHSCT, les CSE doivent élaborer un règlement intérieur. Si le dispositif légal s’inspire de celui applicable antérieurement aux anciennes instances, c’est la place qui lui est réservé qui peut s’avérer quelque peu déroutante.

En précisant que le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, l’article L. 2315-24 du Code du travail ne fait que reprendre les dispositions antérieurement applicables aux CE.

La loi de ratification de mars 2018 compléta ce dispositif en transposant la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet

Ainsi, sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE.

Le texte reste donc volontairement peu précis quant au contenu d’un tel document, ne fixant par ailleurs aucun délai quant à son adoption.

L’idée de reprendre pour le compte des CSE les dispositions des anciens règlements intérieurs pourrait paraitre séduisante. Les choses s’avèrent cependant beaucoup plus complexes.

Dans certains cas, la mise en place du CSE aura été précédée par la signature d’un accord entre direction et organisations syndicales.

Là encore, la loi reste peu précise quant aux contours de cet accord. Si certains se contentent de repenser la structuration de la représentation du personnel à la maille de l’entreprise en travaillant autour des questions d’articulation entre CSE, commissions (et plus précisément, la ou les commissions SSCT) et représentants de proximité, d’autres n’hésitent pas à aborder la question des moyens et des règles de fonctionnement du CSE.

Dans ces dernières hypothèses, et elles sont nombreuses, ces accords portent également sur les ordres du jour, la régularité des réunions, les règles en matière d’heures de délégation, les budgets, l’organisation des réunions préparatoires et plénières… Autant de sujets qu’il convenait autrefois de régler dans le règlement intérieur du CE et dans celui du CHSCT.

L’exercice requiert donc de rechercher le bon équilibre entre ce qui figurera dans l’accord et ce qui sera du ressort du règlement intérieur. Il faut cependant se garder de penser que ce dernier pourrait constituer une cession de rattrapage, car il est peu probable qu’une direction accorde aux élus lors de l’élaboration du règlement intérieur, ce qu’elle aura préalablement refusé aux organisations syndicales lors de la négociation de l’accord.

En l’absence d’accord, les choses peuvent paraître plus simples car le dispositif s’inspire de celui antérieurement applicable. Il faudra cependant composer avec les dispositions du protocole d’accord préélectoral en matière d’heures de délégation d’une part, et l’application des règles supplétives concernant la ou les commissions SSCT d’autre part. Rappelons que la mise en place de cette ou de ces commissions est obligatoire sous certaines conditions .

S’il est préférable de s’accorder sur ce point lors de la négociation de l’accord évoqué précédemment, l’absence de compromis impose cependant d’aborder ce point lors de l’élaboration du règlement intérieur du CSE. L’article L. 2315-44 du Code du travail précise en effet qu’en l’absence d’accord, le règlement intérieur du CSE définit les points suivants : nombre de membres / missions déléguées par le CSE / modalités de fonctionnement (heures de délégation…) / formation à la santé, la sécurité et les conditions de travail et l’éventuelle formation spécifique / moyens alloués.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à anticiper vos travaux sur ce sujet afin de trouver les dosages qui permettront à l’instance de pouvoir pleinement et utilement fonctionner.

Olivier CADIC, Directeur département Assistance & Conseil Atlantes

Atlantes Paris/ Île de France

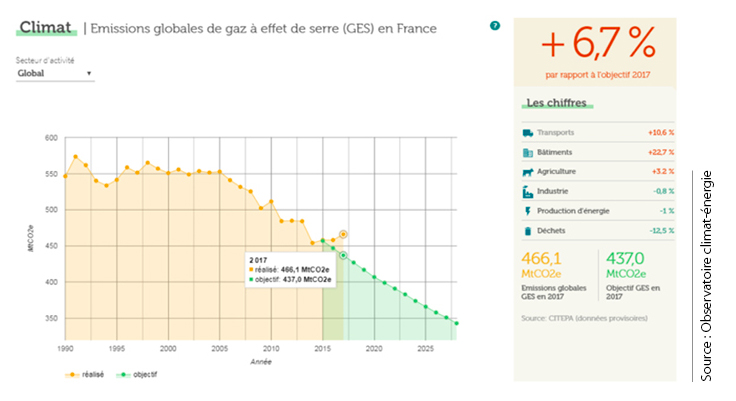

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015, fixe l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 40% en 2030 par rapport à 1990 afin de lutter contre le dérèglement climatique.

Voir schéma ci-dessous.

Les trajets domicile-travail et les déplacements professionnels représentent environ 30 % du trafic routier et sont le premier poste d’émission de GES des activités de bureau, soit 12 millions de tonnes par an !

Depuis le 1er janvier 2018, toute entreprise, située sur le périmètre d’un Plan de déplacements urbains (PDU)1 et regroupant plus de 100 travailleurs, doit mettre en place un « Plan de mobilité » pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun ainsi que le recours au covoiturage2.

La réglementation est silencieuse sur ses modalités de mise en place et son contenu, mais voici nos préconisations :

L’étape du diagnostic pour mettre en place un plan de mobilité est indispensable. Pour ce faire, il est recommandé de créer un groupe de travail, constitué de salariés et de représentants du personnel, qui va :

Une fois que l’on connait le potentiel d’utilisation des différents modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, il est alors plus aisé d’élaborer un plan d’action. Les actions choisies peuvent être diverses et variées :

Pour garantir l’adhésion des salariés, il est essentiel de communiquer sur le plan de mobilité et de le rendre vivant et attractif (animation d’un stand d’information ; organisation d’un challenge de la mobilité…). Enfin, tous les 3 à 5 ans, il est nécessaire d’évaluer les actions menées pour mettre à jour le diagnostic et adapter le plan d’action.

Pour aller plus loin : www.declic-mobilites.org propose des outils qui peuvent vous aider à mettre en place un Plan de mobilité.

Amélie KLAHR, Juriste - Atlantes Paris/ Île de France

Alison VILLIERS, Juriste - Atlantes Nantes/Ouest

1 Un PDU est un document de planification obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, qui détermine pour une durée de 5 à 10 ans l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement.

2 Article L. 1214-8-2 du Code des transports

3 Loi de finances 2019, n°2018-1317 : JO, 30 déc.

L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.

En savoir plus